Ветераны Великой Отечественной войны

- 06 Мая 2022, 06:24

“1941 год. 22-е июня. Мне было тогда 18 лет. Только закончил среднюю школу, полон впечатлений от выпускного вечера. Я и не ведал, что жизнь так круто повернется. Началась Великая Отечественная война.

На 3-й день получил повестку и сразу же был призван в Армию. 24-го июня отец пошел проводить меня. Дошел до конца села, остановились. Отец сказал: «Ну, сынок, давай тут и попрощаемся. Больше силов нет, ноги не идут, да и больная мать теперь голосит…. Дай Бог тебе силы и здоровья, помоги, Боже, вернуться тебе домой» Поцеловались, смахнули по слезинке, и я пошагал по дороге. Отец долго стоял. Еще не вернулись из Армии старшие сыновья – Иван, Михаил, Петр. И вот война…

Дорога до военкомата - 15 километров. Обо всем передумаешь. Вспоминал, как они всей большой семьей усаживались к столу, а мать вокруг хлопотала, как голодали в 33-м и как родители боролись, чтобы никто не умер от голода. Вспоминал, как отец иногда втихомолку сунет ему в руку одну вареную картофелину, а мать даст лишнюю кружку молока, лишь бы не ревел мальчонка, самый слабенький в семье, был 16-м ребенком.

В военкомате было полно народу. Женщины иногда голосили – мороз по коже гулял…

Я был направлен в Тамбовское артучилище, где обучались по ускоренной программе. Однажды вернулся с занятий – на койке записка: «Коля, я здесь на формировании, сумеешь - найди меня, повидаемся. Твой брат Иван». Сразу побежал искать, но тщетно: их уже отправили не фронт. Через 3 месяца отправили и их— курсантов училища.

Враг рвался к Москве. Нас, курсантов, поставили на оборону Москвы. Это был октябрь 1941 года. Мороз – 26 градусов. Стояли в поле. Сколько снега и земли перерывали. Приказ один: «Занять оборону, не допускать прорывы противника на Москву».

С 15 октября по 5 декабря 1941 года была активная оборона. Сложности в боях были невероятными. Так как долго на одной позиции оставаться нельзя было, после непродолжительного обстрела за несколько минут орудие надо было перекатить на новую позицию и прикопать, иначе подобьют. Ни раз было, только откатишь, оглянешься, а на старом месте вражеский снаряд взорвался. Однако приятно было, когда возвращались наши разведчики и говорили: «Молодцы, ребята, здорово вы им дали!»

Рядом было село небольшое, иногда удавалось забежать в какую-нибудь избенку погреться, а так в минуты затишья спали прямо на снегу, на ветках кустов и деревьев. Морозы той зимой были лютые.

И вот в декабре началось наше контрнаступление. Все атаки врага были отбиты. Стояли насмерть. Сколько людей полегло на тех полях – никто не знает. Но фашисты побежали от Москвы.

А дальше пришлось в болотах прозябать. Была уже глубокая осень 1943 года. Брали город Невель. Шли через болото, лошади вязли, не могли перетащить орудие. Все разбирали и переносили на себе. С вечера до 5 часов утра пробыли в ледяной воде, но с заданием справились и сразу вступили в бой.

После этого у меня стала опухать шея, пошли шишки по телу, терпел. Был бой за д. Желуди. Отбивали немцев из деревни. Заняли оборону, но враг все рвался и рвался. Обвивали одну атаку за другой. Трое суток отстаивали эту деревню. Уже наших ребят осталось горстка, но не отступали, и на помощь пришла 156-я дивизия. Меня положили в госпиталь, прооперировали – оказался туберкулез лимфатических желез.

…Подлечили и снова на фронт. Потрясающими были картины на пути. Вот после боев вошли в освобожденный город Андриаполь. Вдоль железной дороги штабелями сложены немецкие трупы. Их было около 20 тысяч. Это был итог разгрома крупной гитлеровской группировки. Потом зашли в сарай – там трупы наших солдат, но их уже было гораздо меньше: научились воевать, наконец-то.

Всю жизнь эта картина преследовала меня. Смерть, конечно, и меня преследовала на каждом шагу. Однажды проходили по заминированной дороге. Наш расчет только прошел, вдруг сзади взрыв. Обернулся – следующий за нами расчет напоролся на мину. Тело одного бойца из этой группы даже не нашли, чтобы захоронить, а только часть ноги в обмотке на суку дерева болталась.

Но самое страшное и трудное было все же, в 1941 – 1942 гг. Может, от того, что еще не вжились в эту трагическую и ужасную действительность, а может быть, так оно и было, так как вопрос иначе, как стоять насмерть, не ставился. Остаться в живых – было просто счастливым случаем.

А дальше менялась стратегия войны. После стремительного наступления наших войск многие группы недобитых гитлеровских войск оказались в нашем тылу.

Направили меня на курсы офицеров, а затем в школу контрразведки, как обычно, по ускоренной программе и оттуда уже в другие войска под Берлин.»

Когда ближе к 90-м годам стали находиться боевые друзья Николая Филипповича, то выяснилось и такая любопытнейшая фронтовая история:

Однажды на подступах к Берлину он нашел велосипед. Николай Филиппович сразу сел на него (детская мечта) и поехал по передовой, прокатиться захотелось. Вовремя отреагировал его командир Кудинов, бросился на него, сбил и сразу по ним начался пулеметный огонь, но увернулись. Это Кудинов рассказал при встрече. Николай Филиппович был обязан ему своей жизнью.

День Победы Николай Филиппович встречал в Берлине. Как-то пришел с задания, забежал к своим, а там стол накрыт, ребята в слезах обнимаются, кричат: «Ура!» Наскоро перекусил и снова на задание. Про суть заданий не говорил, но отмечал с удивлением, что на улицах Берлина было тогда спокойно. Ну, а дальше до июня 1946 года ловил бандитов и диверсантов в Литве и Белоруссии. Так у Николая Филипповича война стала на 365 дней длиннее, чем у многих его однополчан.

Не вернулись с войны старшие братья, мама умерла, не дожив до Дня Победы. Вечная всем память, и мертвым и живым!

Закончилась война, нужно было думать о мирной профессии, и Савостин Н.Ф. выбрал профессию юриста: поступил в Саратовскую юридическую школу, по окончании которой был в 1951 г. направлен в Горно-Алтайскую автономную область натариусом.

В декабре 1951 г. он был избран судьей Эликманарского районного народного суда, затем Горно-Алтайского городского суда. В 1957 г. закончил Всесоюзный юридический институт. В 1960 г. Савостин Н.Ф. перешел в коллегию адвокатов, а в мае 1961 г. подал заявление о приеме на работу в органы прокуратуры. С этого времени и до ухода на пенсию в 1995 г. Савостин Н.Ф. был в рядах прокурорских работников: сначала работал помощником прокурора Майминского района, а 8 июня 1963 года был назначен прокурором Майминского района и состоял в этой должности бессменно 20 лет. Случай довольно редкий, поскольку прокуроров назначали на 5 лет и продлевали этот срок, как правило, лишь дважды.

После этого Савостин Н.Ф. продолжал работать в прокуратуре старшим помощником прокурора области, помощником прокурора Майминского района.

За добросовестный труд он награжден государственными наградами, многократно поощрялся Генеральным прокурором СССР и РФ.

Все, кому довелось работать с Николаем Филипповичем, вспоминают о нем с добром и любовью. Это был честный, грамотный, отзывчивый на чужую беду человек. В Майминском районе его знали все, к нему шли за советом, с надеждой, что он разберется и поможет независимо от того, совершил ли ты преступление или просто попал в трудную ситуацию.

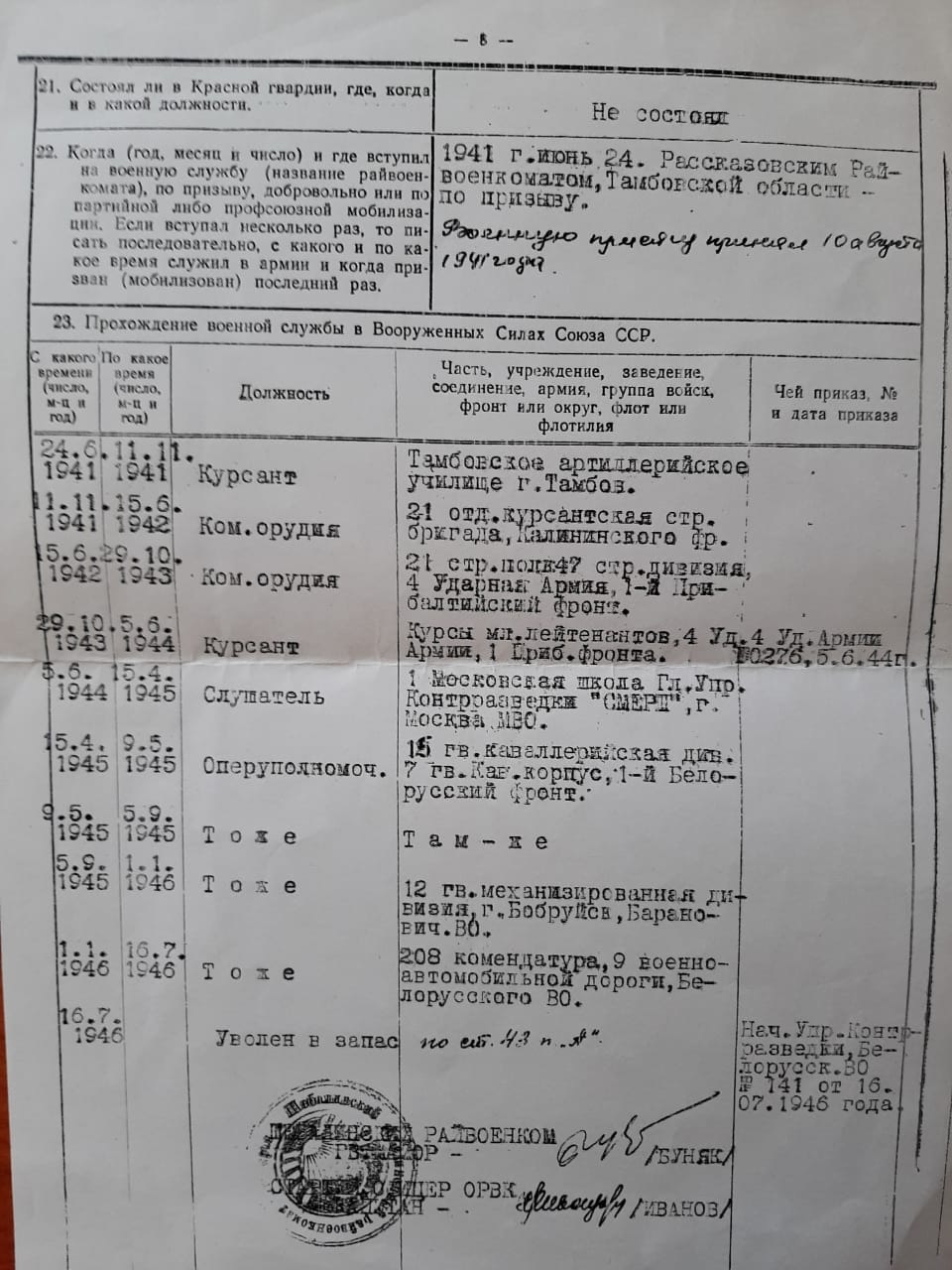

Из воспоминаний Савостина Николая Филипповича, бывшего командира орудия минометной батареи 21-го стрелкового полка 47-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта.

“1941 год. 22-е июня. Мне было тогда 18 лет. Только закончил среднюю школу, полон впечатлений от выпускного вечера. Я и не ведал, что жизнь так круто повернется. Началась Великая Отечественная война.

На 3-й день получил повестку и сразу же был призван в Армию. 24-го июня отец пошел проводить меня. Дошел до конца села, остановились. Отец сказал: «Ну, сынок, давай тут и попрощаемся. Больше силов нет, ноги не идут, да и больная мать теперь голосит…. Дай Бог тебе силы и здоровья, помоги, Боже, вернуться тебе домой» Поцеловались, смахнули по слезинке, и я пошагал по дороге. Отец долго стоял. Еще не вернулись из Армии старшие сыновья – Иван, Михаил, Петр. И вот война…

Дорога до военкомата - 15 километров. Обо всем передумаешь. Вспоминал, как они всей большой семьей усаживались к столу, а мать вокруг хлопотала, как голодали в 33-м и как родители боролись, чтобы никто не умер от голода. Вспоминал, как отец иногда втихомолку сунет ему в руку одну вареную картофелину, а мать даст лишнюю кружку молока, лишь бы не ревел мальчонка, самый слабенький в семье, был 16-м ребенком.

В военкомате было полно народу. Женщины иногда голосили – мороз по коже гулял…

Я был направлен в Тамбовское артучилище, где обучались по ускоренной программе. Однажды вернулся с занятий – на койке записка: «Коля, я здесь на формировании, сумеешь - найди меня, повидаемся. Твой брат Иван». Сразу побежал искать, но тщетно: их уже отправили не фронт. Через 3 месяца отправили и их— курсантов училища.

Враг рвался к Москве. Нас, курсантов, поставили на оборону Москвы. Это был октябрь 1941 года. Мороз – 26 градусов. Стояли в поле. Сколько снега и земли перерывали. Приказ один: «Занять оборону, не допускать прорывы противника на Москву».

С 15 октября по 5 декабря 1941 года была активная оборона. Сложности в боях были невероятными. Так как долго на одной позиции оставаться нельзя было, после непродолжительного обстрела за несколько минут орудие надо было перекатить на новую позицию и прикопать, иначе подобьют. Ни раз было, только откатишь, оглянешься, а на старом месте вражеский снаряд взорвался. Однако приятно было, когда возвращались наши разведчики и говорили: «Молодцы, ребята, здорово вы им дали!»

Рядом было село небольшое, иногда удавалось забежать в какую-нибудь избенку погреться, а так в минуты затишья спали прямо на снегу, на ветках кустов и деревьев. Морозы той зимой были лютые.

И вот в декабре началось наше контрнаступление. Все атаки врага были отбиты. Стояли насмерть. Сколько людей полегло на тех полях – никто не знает. Но фашисты побежали от Москвы.

А дальше пришлось в болотах прозябать. Была уже глубокая осень 1943 года. Брали город Невель. Шли через болото, лошади вязли, не могли перетащить орудие. Все разбирали и переносили на себе. С вечера до 5 часов утра пробыли в ледяной воде, но с заданием справились и сразу вступили в бой.

После этого у меня стала опухать шея, пошли шишки по телу, терпел. Был бой за д. Желуди. Отбивали немцев из деревни. Заняли оборону, но враг все рвался и рвался. Обвивали одну атаку за другой. Трое суток отстаивали эту деревню. Уже наших ребят осталось горстка, но не отступали, и на помощь пришла 156-я дивизия. Меня положили в госпиталь, прооперировали – оказался туберкулез лимфатических желез.

…Подлечили и снова на фронт. Потрясающими были картины на пути. Вот после боев вошли в освобожденный город Андриаполь. Вдоль железной дороги штабелями сложены немецкие трупы. Их было около 20 тысяч. Это был итог разгрома крупной гитлеровской группировки. Потом зашли в сарай – там трупы наших солдат, но их уже было гораздо меньше: научились воевать, наконец-то.

Всю жизнь эта картина преследовала меня. Смерть, конечно, и меня преследовала на каждом шагу. Однажды проходили по заминированной дороге. Наш расчет только прошел, вдруг сзади взрыв. Обернулся – следующий за нами расчет напоролся на мину. Тело одного бойца из этой группы даже не нашли, чтобы захоронить, а только часть ноги в обмотке на суку дерева болталась.

Но самое страшное и трудное было все же, в 1941 – 1942 гг. Может, от того, что еще не вжились в эту трагическую и ужасную действительность, а может быть, так оно и было, так как вопрос иначе, как стоять насмерть, не ставился. Остаться в живых – было просто счастливым случаем.

А дальше менялась стратегия войны. После стремительного наступления наших войск многие группы недобитых гитлеровских войск оказались в нашем тылу.

Направили меня на курсы офицеров, а затем в школу контрразведки, как обычно, по ускоренной программе и оттуда уже в другие войска под Берлин.»

Когда ближе к 90-м годам стали находиться боевые друзья Николая Филипповича, то выяснилось и такая любопытнейшая фронтовая история:

Однажды на подступах к Берлину он нашел велосипед. Николай Филиппович сразу сел на него (детская мечта) и поехал по передовой, прокатиться захотелось. Вовремя отреагировал его командир Кудинов, бросился на него, сбил и сразу по ним начался пулеметный огонь, но увернулись. Это Кудинов рассказал при встрече. Николай Филиппович был обязан ему своей жизнью.

День Победы Николай Филиппович встречал в Берлине. Как-то пришел с задания, забежал к своим, а там стол накрыт, ребята в слезах обнимаются, кричат: «Ура!» Наскоро перекусил и снова на задание. Про суть заданий не говорил, но отмечал с удивлением, что на улицах Берлина было тогда спокойно. Ну, а дальше до июня 1946 года ловил бандитов и диверсантов в Литве и Белоруссии. Так у Николая Филипповича война стала на 365 дней длиннее, чем у многих его однополчан.

Не вернулись с войны старшие братья, мама умерла, не дожив до Дня Победы. Вечная всем память, и мертвым и живым!

Закончилась война, нужно было думать о мирной профессии, и Савостин Н.Ф. выбрал профессию юриста: поступил в Саратовскую юридическую школу, по окончании которой был в 1951 г. направлен в Горно-Алтайскую автономную область натариусом.

В декабре 1951 г. он был избран судьей Эликманарского районного народного суда, затем Горно-Алтайского городского суда. В 1957 г. закончил Всесоюзный юридический институт. В 1960 г. Савостин Н.Ф. перешел в коллегию адвокатов, а в мае 1961 г. подал заявление о приеме на работу в органы прокуратуры. С этого времени и до ухода на пенсию в 1995 г. Савостин Н.Ф. был в рядах прокурорских работников: сначала работал помощником прокурора Майминского района, а 8 июня 1963 года был назначен прокурором Майминского района и состоял в этой должности бессменно 20 лет. Случай довольно редкий, поскольку прокуроров назначали на 5 лет и продлевали этот срок, как правило, лишь дважды.

После этого Савостин Н.Ф. продолжал работать в прокуратуре старшим помощником прокурора области, помощником прокурора Майминского района.

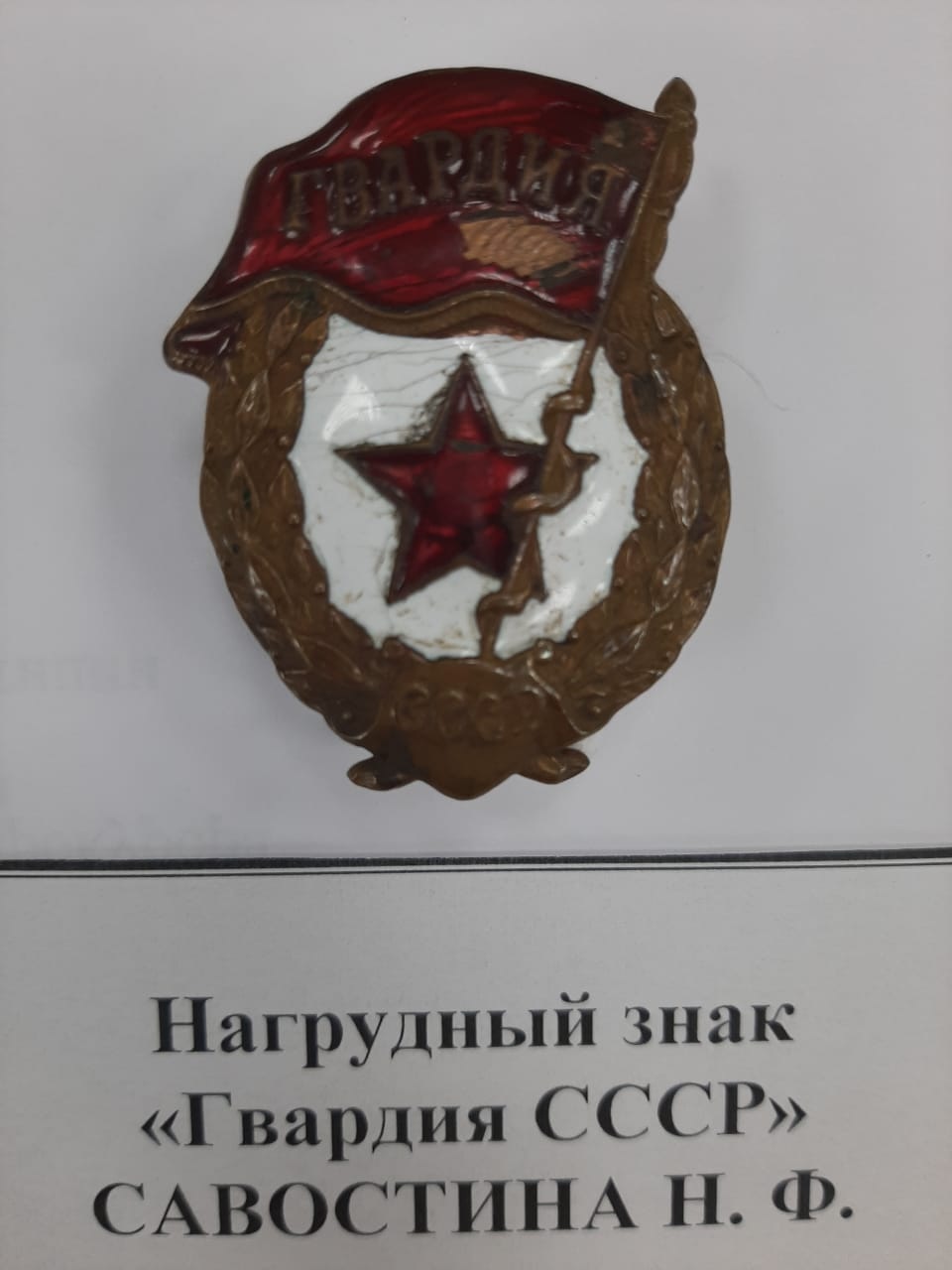

За добросовестный труд он награжден государственными наградами, многократно поощрялся Генеральным прокурором СССР и РФ.

Все, кому довелось работать с Николаем Филипповичем, вспоминают о нем с добром и любовью. Это был честный, грамотный, отзывчивый на чужую беду человек. В Майминском районе его знали все, к нему шли за советом, с надеждой, что он разберется и поможет независимо от того, совершил ли ты преступление или просто попал в трудную ситуацию.

Все права защищены