Дети Великой Отечественной войны - Прокуратура Самарской области

Дети Великой Отечественной войны

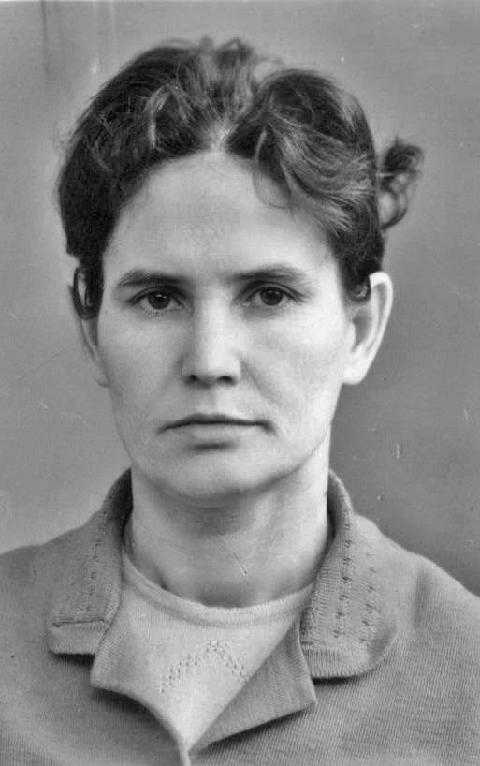

Родилась 14 января 1935 года.

В органах прокуратуры Самарской области Афанасьева Е.А. проходила службу с 07 апреля 1971 года по 30 августа 1996 года в должностях: помощника прокурора области по делам о несовершеннолетних, прокурора отдела по надзору за рассмотрением в судах гражданских дел, помощника прокурора области по организационным вопросам и контролю исполнения, помощника прокурора области по рассмотрению писем и приёму граждан, старшего прокурора отдела по рассмотрению писем и приёму граждан прокуратуры области. Уволена в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Генеральным прокурором Российской Федерации награждена медалью «Ветеран прокуратуры».

«Военное детство»

«Во время войны я с родителями жила в селе Новый Буян Новобуянского района Куйбышевской области. В то время Новый Буян был районным центром со всеми атрибутами власти: райком ВКПБ, комсомол, исполком, милиция, суд и другие органы.

Начало войны хорошо помню, хотя мне было 6 лет. Летом ночью постучали в окно дома, вызвали отца на улицу, это был посыльный. Отец вернулся в дом и сообщил, что коммунистов села собирают в райкоме партии. Родители были взволнованы, про войну не думали, боялись репрессий. Мать не спала, всю ночь ждала утра и вернется ли отец. Утром пришел отец и сообщил, что началась война с немцами.

Так началось мое военное детство. Электричества, радио в селе не было, а слово «телефон» вообще не знали. Военные новости узнавали из писем-треугольников и из газет. Мой отец был грамотным, он и читал нам и соседям газеты.

Летом детвора и матери занимались посадками, готовились к зиме. Отец до осени 1941 года был дома, но мы его не видели, он с утра до ночи работал. Поздней осенью и его призвали в армию. Куйбышевская воинская часть формировалась, где-то в районе Кинеля. Командирам разрешали, чтобы их семьи жили в соседнем селе. Так мы с матерью поехали к отцу, к месту его службы. Кроме поезда, другого сообщения не было. Воинской части нужны были лошади и их везли в товарных вагонах. Лошади в стойлах по бокам, а мы, несколько семей, ехали на сене в середине вагона. Зимой 1941 года воинская часть, где служил мой отец, была направлена на фронт и мы также в вагоне с лошадьми доехали до г. Куйбышева. Простились с отцом и вернулись в с. Новый Буян.

Зимой женщины, у которых были швейные машины, в том числе и моя мама, шили телогрейки и стеганые штаны. Крой привозили утром, а потом готовые изделия забирали. Матери вязали шерстяные носки, шили кисеты и вязали варежки с двумя пальцами. Собирали посылки для фронта. Вкуса хлеба я не помню, но зато вдоволь было картошки, моркови и свеклы.

В село стали прибывать эвакуированные женщины с детьми. К нам никого не поселили, поскольку избенка у нас была маленькая, состояла из одной комнаты, часть которой занимала печка, и оставалось место для стола. В этой же комнате была и кухня.

О войне напоминали письма от отца, похоронки на родственников и светомаскировка. Село ночью было в полной темноте. По ночам ходили посыльные и проверяли, как завешены окна. Если проникал свет на улицу, стучали в окно, предупреждали, чтобы закрывали окна как следует.

Зимой к нам в село приезжали женщины из города, на саночках привозили вещи для обмена на продукты, в основном на овощи. В селе спросом пользовались нитки, мыло, обувь. Нитки нужны были, так как перешивали одежду родителей для детей. Кроме того, из белых ниток женщины вязали крючком себе воротнички, подзоры для кроватей, накидушки на подушки. Мыла в войну уже не было, мылись щёлоком, который делали из золы, а ополаскивались настоем березовых веников. Зубы чистили зубным порошком, мелом. Лекарств тоже не было, кроме аспирина, хины. Помню, когда я заболевала, в основном зимой, мне парили ноги в горчице, варили в чугунке неочищенный картофель в «мундире», накрывали голову одеялом, и я дышала паром от картофеля. Потом поили отваром горькой полыни и отправляли на печку. Также лечились и взрослые, только вместо полыни пили водку с перцем.

Летом подспорьем в питании были дары леса. Как только сходил снег и земля подсыхала, мы с ребятами постарше уходили в лес. Первая зелень: лесной чеснок, потом щавель, позднее лесная земляника, малина, вишня, торн, грибы. Все это сушилось. Варенье тогда не варили, сахара не было. Кроме того, сушили свеклу. Зимой пили чай с ягодами и свеклой вместо конфет.

Летом, когда уже шла война, всех женщин, дети у которых были старше 3 лет, отправляли на полевые работы. Для нас, маленьких детей, открыли детский сад. До войны таких учреждений в селе не было, с детьми сидели бабушки или старшие дети. Под детский сад отдали большой дом, состоявший из двух комнат. В большой комнате мы играли, а после обеда в ней же спали на полу все подряд.

В начале 1943 года вернулся с фронта отец. В боях под Москвой его тяжело ранило в левую руку, так как он не мог держать оружие, его признали негодным к службе.

В этот же год 1-го сентября я пошла в 1-й класс начальной школы. В с. Новый Буян было две школы – начальная и средняя. В среднюю школу переводили в 5-й класс. Сшили мне тряпочный мешок, собрали тетрадь из оберточной бумаги, карандаш и проводили в школу. До школы я не умела ни читать, ни писать, ни считать. Первые полгода писали карандашом палочки, крючки и учили первые буквы. Букварь был один на парту, давали его только в школе. И уже после нового года дали перьевые ручки и пузырьки с чернилами. Писали в школе, домой чернила не давали.

В конце войны наша семья увеличилась. У матери была младшая сестра, которая заболела туберкулезом, лечить было нечем, и она летом умерла. У нее остался 2-летний сын, отец его погиб на войне, и он остался сиротой. Мои родители взяли его в свою семью. Так у меня появился младший брат. Мы все его любили, относились как к родному. Когда он пошел в школу, родители его усыновили.

Война – тяжелое время, но женщины жили дружно, помогали друг другу, чем могли, делились. Я пошла работать в колхозный сад, нужно было приносить свое молоко. Коровы у нас не было, так соседка тетя Тоня каждый день наливала мне бутылку молока. Все это делалось бесплатно. Дружба с соседями началась во время войны и продолжалась до смерти. Потом повзрослели мы и дети тети Тони и тоже стали друзьями. В настоящее время дружат наши дети.

Мои родители не копили добро, если было что лишнее, помогали родственникам. У моей бабушки – матери моей мамы, на время войны осталась мать и четверо детей, двое из них были несовершеннолетние. Они жили в соседнем селе Сергеевке. Мои родители всегда им помогали, чем могли.

День Победы встречали всем селом. Кто плакал, но в основном все радовались. Отец привез с фронта патефон и несколько пластинок. Патефон выставили на улицу, собрались соседи, принесли продукты, кто что мог, и стали праздновать Победу!»

Е.А. Афанасьева